| « Géocinévin | Népal - Les Chemins de Katmandou » |

Persistance rétinienne en photographie

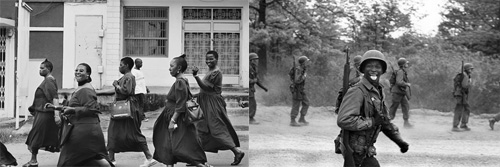

A gauche, une de mes images du Bongoland. A droite, un 'snap' d'Elliott Erwitt.

Ce cortège et l'image qui en a résulté est, comme pour la plupart de mes photos, le fait d'une rencontre et d'un acte spontané. En dépit de cette candeur qui ne laisse en aucun cas le temps à l'imitation, il y a une ressemblance troublante entre ce défilé de femmes qui vont à la messe et cette parade de militaires qui vont vraisemblablement au combat. Le montage entre une de mes images et une autre, lumineuse celle-ci, n'est pas une comparaison orgueilleuse mais la recherche d'une filiation. Je pense en effet qu'une filiation formelle existe et que celle-ci n'est pas accidentelle - l'image d'Erwitt était ancrée dans ma mémoire visuelle bien avant que je prenne ce défilé.

La persistance rétinienne est à l'origine un concept de la biochimie mais il s'agit d'après moi d'un phénomène qui dépasse la simple mécanique perceptive. C'est un principe qui peut éclairer les processus socio-culturels et idéologiques de la représentation.

Suite:

Selon Wikipédia, la persistance rétinienne est "la capacité ou le défaut de l'œil à conserver une image vue superposée aux images que l'on est en train de voir. Elle est plus forte et plus longue si l'image observée est lumineuse." Pour se convaincre de l'existence du phénomène, cliquez ici et fixez la croix. Le point vert n'existe pas hors de la perception - les restes d'image, nous dit cet article, nous apparaissent toujours en "négatif".. (voilà qui devient encore plus troublant compte tenu du montage ci-dessus!)

Mais la durée de conservation d'une image n'est-elle pas permanente pour certaines images particulièrement fortes ou récurrentes? des chefs d'œuvre ou des publicités par exemple.. Et dans ce cas, la superposition n'est-elle pas permanente elle aussi? Une des hypothèses développée dans mon étude sur les cartes postales est que l'image populaire s'imprime dans la mémoire et fonctionne comme une disposition cognitive qui façonne la manière de voir de ses usagers. C'est en réalité une reprise de la théorie de l'artialisation d'Alain Roger qui veut que les genres picturaux préfigurent notre regard et notre expérience des lieux en nous donnant à voir le paysage - « la nature ne devient belle à nos yeux que par le truchement de l'art ».

A gauche, encore une image de Tanzanie en 2006. A droite, la gare St Lazare d'Henri Cartier-Bresson en 1933.

La figure figée par Cartier-Bresson, ce saut en dehors du cadre, métaphore de l'Europe de l'entre-deux guerres, est une icône du 20ème et une référence visuelle forte. Elle est devenue tellement iconique que n'importe quelle saut au dessus d'une flaque suffirait presque à paraphraser, ou au moins à évoquer l'image de Cartier-Bresson, même si, est c'est le cas de ma photo de l'entrée d'un slum, le contexte et le commentaire de la photo n'ont aucun rapport.

Mais, si le sens est indissociable de la forme, quelle est alors la part de sens induite par les archétypes de la persistance rétinienne?

A gauche, Maggie hume l'air périurbain vers chez moi. A droite, une photo des Exils de Josef Koudelka

Maggie Maggie.. brave bête, mais quelle pâle figure elle fait face à cet athlète aux muscles puissants et à la silhouette racée. Le terrain vague près de chez moi prendrait presque des airs champêtres idylliques comparé au terrain de chasse ou de perdition de Koudelka.

On voit bien que si le sens n'est pas autonome dans ce système de la persistance, il n'est pas pour autant déterminé. Conformément à la définition de C. Jung, l’archétype agit bien comme une préforme vide qui structure et dynamise l'ensemble des processus perceptifs.

Mais si nous superposons en permanence des archétypes aux images perçues, c'est par comparatisme que ces images sont investies de sens, avec tous les biais que cela peut provoquer dans le jugement.

4 commentaires

Je pense tout simplement qu'en photographie, et notamment dans la photographie "humanistes" (correspondant aux 3 photographes que tu as cité), il y a certain sujet que beaucoup de photographe "s'arracheraient" à cet instant précis. Mais la différence est dans la manière de prendre cette instant... et je pense que c'est plutôt ça qui est important.

Finalement on s'en fiche un peu que tu es photographié quelqu'un qui saute par dessus une flaque d'eau alors que tu connaissais déjà la photo de Cartier-Bresson. Ou peut être qu'on s'en fiche pas, mais là où c'est peut être plus intéressant de discuter c'est sur la différente manière dont vous avez tous les deux abordé le sujet (Henri Cartier-Bresson et toi).

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00148440

Frédéric, merci pour cette référence!

Je suis d'accord sur l'insuffisance de la formulation de l'artialisation par Alain Roger qui semble quelque part trop restrictive. D'ailleurs j'ai toujours été fasciné mais sceptique vis à vis de la proposition d'Augustin Berque sur l'invention du paysage qui est aussi liée à l'artialisation. Selon lui le paysage est "apparu" en Europe avec les premières peintures bucoliques de paysage qui donneraient la grammaire pour lire le paysage. Oui, mais le paysan qui labourait sa terre avant de connaitre Vernet ou Boucher pouvait très bien, comme tu dis, avoir d'autres clés d'appréhension: la science, la religion etc.. A ce propos, je vais regarder avec attention cette thèse, il doit y avoir quelques réponses à cela!

Néanmoins, pour défendre A. Roger, il y a d'une part le fait que nous vivons aujourd'hui dans une société de l'image où le champs potentiel de l'art, ou de l'esthétique, est bien plus étendu. La carte postale par exemple n'est pas initialement un objet d'art mais un objet de communication qui se sert de l'esthétique. Il en est de même pour des brochures touristiques, des projets architecturaux... Dans le "truchement de l'art" de Roger, je pense qu'il faut prendre "l'art" au sens large.

D'autre part, il y a l'idée d'une "interaction des savoirs", développée il me semble par Vincent Berdoulay. Si les considérations paysagères de l'aménageur, de l'acteur politique ou de l'habitant ordinaire ne sont pas forcément esthétiques, elles sont pas pour autant déconnectées des archétypes esthétiques. Il se peut même, et c'est ce que j'ai tenté de montrer dans mon mémoire, qu'elles participent d'une même idéologie.

Je suis d'accord sur le fait qu'on construit tous des archétypes esthétiques qui font qu'on est globalement (et tristement) assez d'accord pour considérer que quelque chose est beau à un moment donné, dans une société donnée (restriction importante si on considère la représentation des Pyrénées, par exemple, dans la mémoire collective à travers le temps). Du coup ça donne de beaux paysages, emblématiques que tout le monde s'accorde à encenser.

Mais il faut aller au-delà de ça, sinon on ne voit qu'une infime partie de la surface de la terre. Je trouve beaucoup plus intéressant de se pencher sur ce qui va permettre de préserver des paysages qui ne renvoient pas à ces archétypes esthétiques mais qui n'en représentent pas moins des paysages importants pour ceux qui les vivent au quotidien. Quels sont, dans ces cas là, les leviers de la reconnaissance du paysage ? L'identité ? La fonction ? Le calme ?

A bientôt à Pau...